C’è una zona della storia dell’arte che io trovo erogena. Si trova tra le lievi venature del marmo, quando questo prende le sembianze di corpi maschili agitati e possenti. Corpi serpentinati che si tendono, si contorcono, si avvitano o si dimenano. Corpi accesi da un pathos che fa di un uomo un animale languido e del marmo un tripudio di volumi vigorosi e virili.

Prendiamo il Laocoonte, gruppo scultoreo rodiota, attribuito da Plinio il Vecchio agli scultori Polidoro, Athenodoros, Agesandros. Copia romana del I secolo a.C. dall’originale ellenistico, rinvenuta nel 1506 sul colle Oppio a Roma, nei pressi della Domus Aurea, e ad oggi ubicata presso il bramantesco Cortile Ottagono dei Musei Vaticani, medesimo luogo dove fu collocata sin dai tempi del suo ritrovamento dal più lungimirante di tutti i papi: Giulio II della Rovere.

Il Laocoonte è un’opera di straordinaria intensità e prepotente erotismo. È prodigiosa per la resa del dinamismo, del dramma e di una certa, tragica espressività. Il serpente marino mandato da Athena avviluppa tra le sue stringenti spire un padre, Laocoonte, sacerdote troiano, e i suoi due figli, Antifate e Timbreo. La colpa di quest’uomo, secondo la narrazione di Virgilio, è quella di aver ostacolato l’ingresso del cavallo di legno degli achei. Laocoonte aveva compreso l’inganno e voleva stoicamente proteggere il suo popolo.

Ma una dea spietata lo ha punito mortalmente. Il serpente si annoda alla caviglia di Antifate e al braccio di Timbreo, mentre il sacerdote, con la mano sinistra, lo afferra tentando di allontanarlo dal suo fianco nudo. Quel morso, all’altezza dell’inguine, gli sarà fatale. Il racconto dell’Eneide diventa muscoli e tendini e braccia possenti, che però nulla possono contro le forze del male.

Laocoonte, dal corpo meravigliosamente definito, si torce e si dispera, vorrebbe salvare i suoi figli e se stesso. Chiama a raccolta tutte le sue forze, ma nulla riesce a salvarlo. La sua è una disperazione senza scampo, e proprio per questo densa di fascino. Le sopracciglia aggrottate, le labbra dischiuse, i pettorali delineati, le vene rigonfie sui bicipiti, tutto è sofferenza che rasenta l’erotismo.

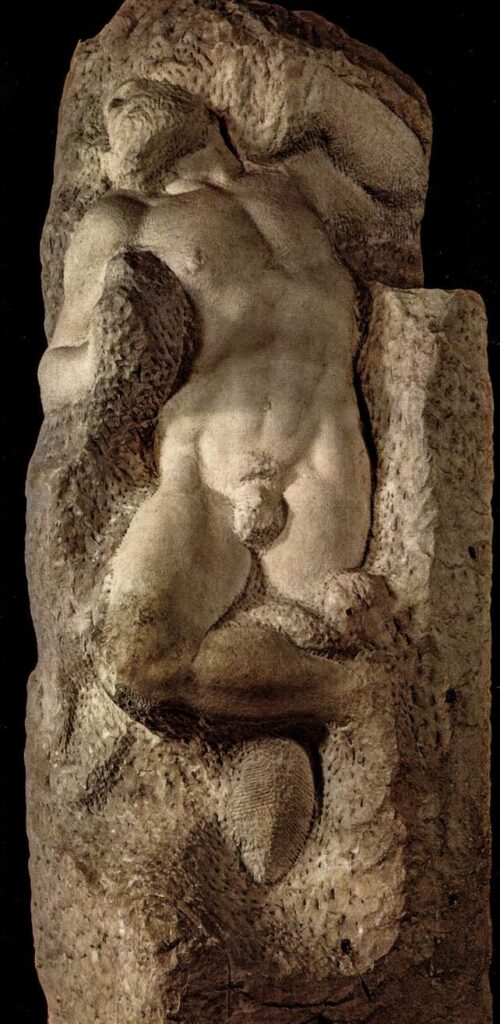

Esattamente come nello Schiavo che si ridesta di Michelangelo Buonarroti. Qui, la posa pare quasi una citazione di quella del sacerdote troiano, che pure era stato visto e ammirato dallo stesso Buonarroti in quel lontano gennaio del 1506. Pare, anzi, che lo scultore aretino si sia recato sul luogo del ritrovamento, la vigna di quel tale De Fredis, per accertarne la veridicità. Michelangelo, che era uno studioso di statuaria ellenistica nonché già uno straordinario copista, restò estasiato alla vista del gruppo scultoreo. Se ne innamorò. E da quel momento i corpi da lui scolpiti si fecero più possenti e assunsero pose assai complesse. Sulla scia della virilità del Laocoonte i corpi michelangioleschi

acquisirono un vigore mai visto prima.

Le braccia scolpite da Michelangelo dopo l’incontro con il Laocoonte si fecero incantevolmente nerborute. Prendiamo quelle del Mosè della Tomba di Giulio II: stessi deltoidi, stessi bicipiti. E poi l’inquietudine, l’inquietudine e il tormento interiore di quello Schiavo scolpito intorno al 1525 e conservato oggi presso la Galleria dell’Accademia di Firenze, davvero non ha eguali.

Tutto grida in quel corpo incompiuto, in parte sbozzato, in parte levigato, in parte ancora immerso nella pesantezza del marmo. Tutto implora in quello sforzo, tenace e sensuale, di destarsi, di sollevarsi, di emergere da una materia che corrompe l’anima e l’attanaglia.

Lo schiavo spinge, con braccia forti, una materia informe che ancora gli sta nelle mani. Tenta di portarsi fuori dal blocco ma si imbatte, suo malgrado, nell’impossibilità di elevarsi. Perché il peccato ha un peso. E i bisogni hanno un peso. I desideri hanno un peso. E le colpe sono zavorre che allontanano da Dio. E allora quel corpo, che tenta di divincolarsi dal suo “carcer terreno”, gonfia i muscoli, si inarca, reclina il capo e si dibatte in un dolore-godimento che è già una lotta passionale.

E se la scultura si fa levando, lo scalpello è un’arma che libera la bellezza, erotizzando in forma plastica questo carnale desiderio di assoluto. Un desiderio che invece Mapplethorpe – controverso fotografo statunitense, amante della statuaria ellenistica e michelangiolesca – scolpirà con la luce, fotografando, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso, nudi virili in pose spesso provocatorie. Immortalati su fondali neutri, densi di una forte carica erotica – sovente omoerotica – questi corpi si flettono, si torcono, si annodano, e parlano il linguaggio del desiderio e della resistenza.

Sono corpi brucianti di una sensualità mai caduca, perché elevati all’eternità della loro stessa perfezione.

Abbonati ad ArteIN per ricevere il magazine.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Iscriviti e ricevi la nostra newsletter periodica con i migliori articoli e approfondimenti di ArteIN

L’ARTE COME NON

L’HAI MAI VISSUTA

ArteIN è un marchio di Napoleon srl, sede legale Viale Monte Santo, 4 – 20124 Milano. Redazione: Via Giuseppe Di Vittorio 307 Sesto San Giovanni (Milano). PI/CF

04127660985. REA BS-590549.

ArteIN è un servizio in abbonamento con contenuti dedicati ai soli sottoscrittori di un piano annuale. Di seguito i link utili per informazioni o necessità di contatto.

È possibile ricevere (anche per i non abbonati) una newsletter periodica con gli ultimi articoli del sito e dei nostri autori.

ArteIn è una testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 17 del 28/09/2022