Rintanato in golena, la terra del fiume se la teneva anche in bocca, lavorandola lentamente con la lingua, per togliere le impurità e renderla più malleabile. Antonio Leccabue non aveva certo ritegno a mostrarsi sporco di fango, tanto chi gliel’avrebbe mai baciata una bocca così – spaccata, storta, i denti cariati e la lingua piegata in un dialetto che non cancellava l’accento straniero?

L’argilla gli piaceva molto, perché schiacciandola con le dita ne tirava fuori i migliori compagni della sua solitudine: animali, figurette, forse una bambolina a forma di ragazza, nuda come una ninfa dai fianchi larghi. La chiamano “Tivér”, quel tipo di terra è così famigliare da avere un nome proprio nella Bassa reggiana, dove è usata per rinforzare gli argini, ma intona anche il colore e l’odore delle case.

A Gualtieri – il borgo sul confine tra Emilia e Lombardia dove Ligabue ha trascorso la maggior parte della vita – la golena è molto larga, e disegna un paesaggio morbido, che a tratti sembra una superficie lunare, a tratti un frammento di boscaglia medioevale. Si distingue in golena chiusa e golena aperta: la prima, tra due argini, è coltivata e un tempo era abitata dai contadini e dai “sabiaroli”, che lavoravano alla cava d’argilla; la seconda, quella che si appoggia al fiume, è una striscia ininterrotta di pioppeti e di macchia autoctona intricata, un’oasi per gli animali selvatici.

Una terra esiliata, inclusa tra il Po e l’argine maestro, ma protesa lungo la riva, che scorre verso una distanza incommensurabile. Ligabue ci arriva nel 1919, e un secolo dopo è ancora così, la descrive bene Marco Belpoliti esplorando la Pianura Padana (Pianura, Einaudi, 2021). Oltre l’argine, a due chilometri dalla piazza del paese, il fiume è un orizzonte inquieto, esonda e si ritrae: è un margine insicuro per un emarginato instabile e randagio, come quel ragazzo disadattato, scacciato lì dalla Svizzera a vivere di carità e miseria, con la sola compagnia di uno specchio per ritrarre la propria faccia.

In golena Antonio ci vive e ci torna nei momenti peggiori, nascosto in un capanno, lontano dagli scherni; in golena prova a lavorare, nonostante la sua costituzione fragile e rachitica, scarriolando terra sull’Isola degli Internati, una protuberanza grigia dentro il fiume, dove qualche reduce dalle prigioni di Germania capisce la sua lingua madre.

Lo trova lì, infagottato in una giubba imbottita di paglia per difendersi dal freddo, l’artista Marino Mazzacurati, un uomo sensibile, bello, di buona famiglia. Sarà lui, figlio del direttore della Bonifica Bentivoglio, a ospitarlo in una bella villa in paese e a tirar fuori Ligabue da Leccabue, riconoscendo la forza visionaria di un artista in quella creatura selvatica, che comunica con il grido degli animali. Una forza che presto vedrà anche lo scultore Andrea Mozzali, l’unico che poi gli sarà accanto a “Toni” fino alla fine.

Quando gli danno i tubetti di colore e qualche posto dove lavorare, per Ligabue inizia una storia di pittura e scultura come forma di re-esistenza, ma la terra in bocca gli resterà sempre, e gli resterà anche in fondo agli occhi. Lungo il Po reggiano i colori ruggenti dei suoi quadri non si vedono mai. Capitano, rare, certe giornate terse di cieli turchesi, ma in questi luoghi di solito la luce è un velo che ottunde e macera lentamente. Se guardi i verdi succulenti, gli azzurri cristallini, l’esplosione dei rossi, capisci che Antonio il fiume forse non lo guardava, lo sentiva accanto mentre gli occhi frugavano altrove, nei ricordi di villaggi svizzeri da operetta con la neve e i tetti appuntiti, o nella giungla dei libri illustrati. Grinfie d’aquila, fauci di tigre, zampe di gatto e grida di scimmie, foglie carnose e palme si accendono in lui come sogni esplosi dal profondo.

Eppure, se si va oltre le figure in primo piano, s’intravedono la terra crettata, attraversata da grandi insetti guardinghi, e la luna che si specchia sull’acqua tra riva e argine; si vedono le giraffe tra le alte canne di fiume, i fiori di cardo spinosi che minacciano le gambe; i pioppi giganti, il terreno sfatto sotto le zampe dei caprioli che fuggono nel bosco, e ovunque velature di fanghiglia. Di là, invece, dove abita la gente, ci sono le strade per le carrozze, i cavalli da tiro che passano tra i campi di grano, le case coloniche e i giardini con i fiori. Qualche volta dipinge anche quel mondo lì, forse è il suo modo per abitarci, mentre nella realtà non ha casa né pace. In quei quadri lì sbaglia sempre un po’la prospettiva: la “lontanità” (così la definisce), quella lontananza e distanza dagli altri che è la sua vera terra, lui teme di non saperla rappresentare.

La piazza di Gualtieri, disegnata da un grande architetto del Cinquecento, è bellissima, un quadrato di perfezione rinascimentale; ma è anche chiusa come un recinto, è un’arena color terracotta in cui le bestialità vengono fuori. Dove adesso c’è il museo a lui dedicato, nelle sale nobili del Palazzo dei Bentivoglio, al màt girava lungo i muri.

Di fronte allo straniero “anormale” la gente mantiene le distanze, non gli nega la carità, ma non lo capisce. Lui, irascibile, autolesionista, depresso inizia con gli internamenti nell’ospedale psichiatrico di S. Lazzaro di Reggio Emilia.

Non è certo matto, come dicono, ma saranno tre ricoveri durissimi. La seconda volta lo tira fuori Mozzali, che lo prende sotto la sua protezione e se lo porta a casa a Guastalla.

L’ultimo internamento se lo guadagna nel 1945, per una bottigliata in testa a un soldato tedesco dopo una tremenda serata alcolica passata in osteria, con ostili sconosciuti che parlavano la sua lingua madre; se non fosse stato considerato folle, forse non l’avrebbe scampata. In manicomio ci sta quasi tre anni, intanto i medici iniziano a comprare la sua pittura, perché – anche se è l’inferno bianco – è uno di quei posti dove fanno disegnare i malati. Nel 1948, quando viene dimesso, inizia il suo periodo migliore, sta lentamente diventando quello che pensa di essere: un artista di cui si parlerà. I giornali e la televisione si incuriosiscono, e lui si mette in scena, è già il personaggio che solo i più bravi attori sapranno interpretare. Gli piace molto andare al cinema, ha idea di cosa vuol dire mettere in scena un personaggio.

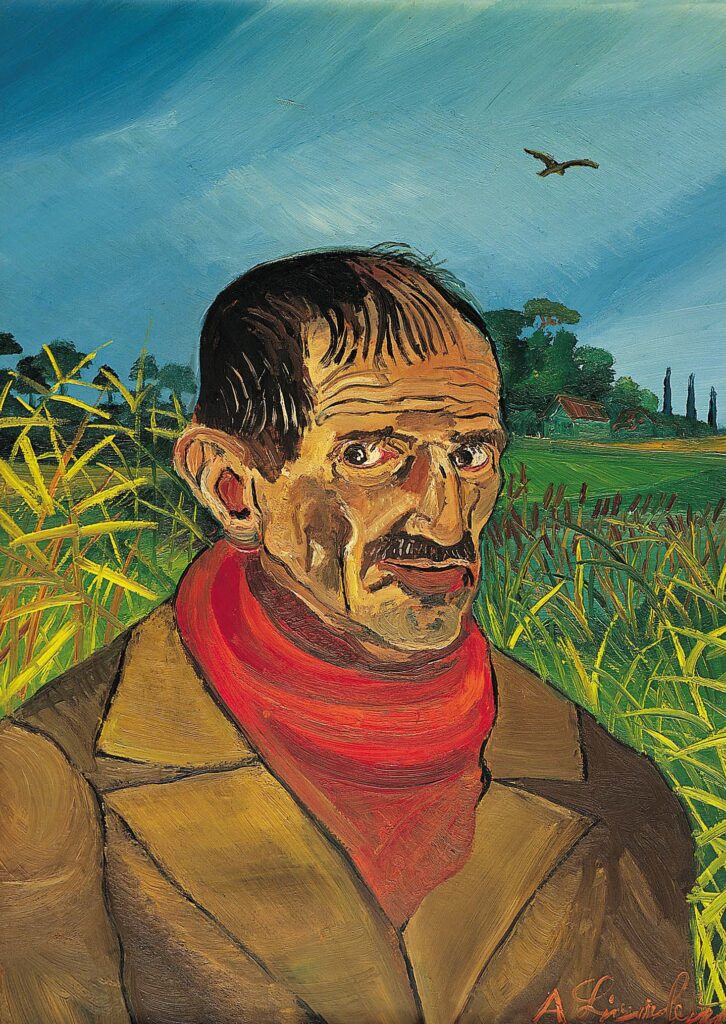

Lo fa nei suoi infiniti autoritratti, con la tempia spaccata e grondante, il naso tagliato, lo sguardo obliquo e interrogante, riflesso nello specchio interiore che non lo abbandona. Lo fa con gli animali che dipinge imitandone il verso. Si mette in scena quando il suo autista lo accompagna alla locanda, a chiedere baci – “damm un bés” – alle signorine del paese in cambio di disegni, nell’estremo tentativo di baratto di un cuore solo.

Si mostra alla televisione nell’oscena tenerezza di lunga sottoveste di seta bianca, un segreto che indossa a letto per fasi accarezzare dalla stoffa, per sognare il tocco dell’innamorata che non avrà mai.

Nelle foto si mette in posa sulla moto, passione bulimica (ne avrà undici) e trofeo di uno status raggiunto. E sarebbe proprio bello vederlo uscire di scena così, con quadro legato con le corde sulle spalle, mentre sulla sua Guzzi rossa sfreccia attraverso la pianura, sempre randagio ma libero, la sua pittura sulla schiena come scudo magico contro il mondo. Se ne va, invece, nel 1965, in un letto del ricovero Carri di Gualtieri, dopo tre anni d’infermità per una paresi che gli ha tolto ogni possibilità di dipingere.

Intanto le sue opere, un migliaio, iniziano la loro corsa inarrestabile sul mercato dell’arte, e continueranno a viaggiare.

Per leggere l’articolo completo, abbonati ad ArteIn.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Iscriviti e ricevi la nostra newsletter periodica con i migliori articoli e approfondimenti di ArteIN

L’ARTE COME NON

L’HAI MAI VISSUTA

ArteIN è un marchio di Napoleon srl, sede legale Viale Monte Santo, 4 – 20124 Milano. Redazione: Via Giuseppe Di Vittorio 307 Sesto San Giovanni (Milano). PI/CF

04127660985. REA BS-590549.

ArteIN è un servizio in abbonamento con contenuti dedicati ai soli sottoscrittori di un piano annuale. Di seguito i link utili per informazioni o necessità di contatto.

È possibile ricevere (anche per i non abbonati) una newsletter periodica con gli ultimi articoli del sito e dei nostri autori.

ArteIn è una testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 17 del 28/09/2022