Relegata per decenni a fenomeno guardato con interesse ma sostanzialmente laterale, buono per spiriti liberi e vagamente eccentrici all’interno dello star system artistico contemporaneo (i collezionisti-anticipatori di trend, in diretta contrapposizione ai collezionisti eterni yes men del mercato globale), l’arte africana sta da tempo rimontando la china del successo e ovviamente anche quella del mercato.

Ultima in ordine di tempo, anche la rivolta del Black Lives Matter da un paio d’anni è tornata ad accendere i riflettori sulle culture e sulle identità “nere”, trasformando le accezioni sociali e politiche originarie del movimento in “moda culturale” buona per riempire di contenuti facilmente condivisibili le pagine social e quelle dei giornali, ma pronta anche per essere macinata dal mercato globale dello spettacolo diffuso.

Dal cinema alla moda, dalla letteratura all’arte, la “black-mania” ha sempre più preso i contorni di una vera e propria “moda culturale” non destinata a spegnersi nel breve termine. Al suo interno, livelli di qualità, di riflessione, di profondità e di originalità differenti, non sempre decifrabili a prima vista nell’ampiezza e vastità delle proposte, ma comunque significativi per capire la capacità di assorbimento, assimilazione e trasformazione, da parte del complesso sistema mediale e commerciale contemporaneo, delle tendenze striscianti in seno alla “società liquida” di massa.

L’Africa è un continente con 54 diversi paesi e 1.3 miliardi di persone, caratterizzato da un elevatissimo tasso di creatività, come dimostrano le recenti conquiste in ambito musicale, nel fashion design e nel cinema, con Nollywood, la mecca del cinema nigeriana.

Si può dividere in maniera macroscopica in tre tappe il processo di sviluppo dell’arte contemporanea africana. La prima corrisponde al periodo dei processi di indipendenza degli anni Sessanta, quando si afferma la Scuola di Dakar, in cui l’artista aveva come principale scopo quello di affermare la propria “africanità”.

Una seconda fase va dalla fine degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta ed è caratterizzato dalla necessità degli artisti di affrancarsi dall’immagine che gli viene imposta dall’esterno. “Io non sono africano, sono un artista” è il grido che si leva dalle opere, per liberarsi delle connotazioni etniche.

La terza fase è quella in cui gli artisti non avvertono più il bisogno di dimostrare niente con il loro lavoro; la sfida non è più etnica ma estetica e politica.

Dopo il ruolo di propagatori dell’Art Negre svolto dalle avanguardie storiche di inizio XX secolo, con cubismo, Fauves e Die Brücke in prima fila, l’Italia era stata pioniera, organizzando la “Mostra di Scultura Negra” a Venezia per la XIII Esposizione Internazionale d’Arte, seguita per motivi politici da un quarantennio di silenzio sull’argomento.

Sono gli anni Ottanta a sancire la definitiva esplosione dell’arte africana contemporanea, che si affranca dalla dimensione etnografica e acquista pieno diritto di cittadinanza nel panorama artistico internazionale. Nel 1989, bicentenario della Rivoluzione Francese, il crollo del muro di Berlino, la presentazione del World Wide Web, il Centre George Pompidou di Parigi si allinea al karma dell’innovazione, e ospita l’epocale mostra “Magiciens de la terre” curata da Jean-Hubert Martin che vede allineate le opere di oltre 100 artisti dai 5 continenti, di cui molti africani, per la prima volta.

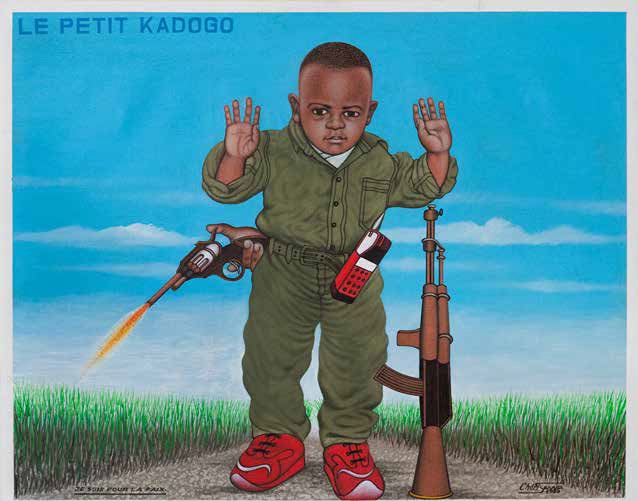

Tra questi ne troviamo alcuni divenuti poi molto famosi, come Chêri Samba, Seni Camara e Frédéric Bouabrè (esposto questa primavera a Palazzo delle Esposizioni a Lucca) che intrattenne un sodalizio con Alighiero Boetti. Alla XXIII Biennale di Venezia del 1988, Achille Bonito Oliva invitò il primo artista africano a prendere parte all’evento lagunare, l’egiziano Fathi Hassan.

Gli anni Novanta sanciscono sviluppi importanti per l’arte africana dovuti a figure come Okwui Enwezor che dà vita, a New York, alla rivista “N-KA” dedicata agli studi sull’arte contemporanea africana e nel 1994 pubblica il libro Contemporary African Arts Since 1980. Dirigerà sia l’edizione 2002 di Documenta Kassel che l’edizione 2015 della Biennale di Venezia – primo curatore africano dell’evento lagunare.

Nel Terzo Millennio nascono Fiere Internazionali come 1:54 Contemporary African Art Fair, fondata nel 2013 da Touria El Glaoui, con edizioni a Londra, New York, Marrakech e Parigi e le grandi case d’asta iniziano a dedicare specifiche sezioni all’arte africana contemporanea, simbolo del parallelo sviluppo di un collezionismo internazionale qualificato. Nascono nuovi musei nel continente africano per promuovere l’arte del continente, come lo Zeit Museum a Cape Town aperto nel 2017 e, con lo stesso scopo, nel 2018 il Musée des civilizations noires a Dakar. Nel 2019 è stato inaugurato in Togo il primo museo africano interamente finanziato dallo stato, il Palais de Lomé. Contemporaneamente si è aperto un dibattito internazionale sulla restituzione dei beni trafugati dall’Africa.

L’arte africana è ormai sugli altari, se pensiamo che nel corso dell’ultimo anno, Julie Mehretu – etiope naturalizzata americana – ha esposto al Lacma di Los Angeles, la sudafricana Zanele Muholi alla Tate Modern di Londra, a Yinka Shonibare, nigeriano naturalizzato britannico, è stato attribuito il prestigioso premio Icon e la paladina della black painting Kara Walker ha tenuto una retrospettiva al Kunst Museum di Basilea. Nel 2019 l’artista ghanese El Anatsui ha vinto il Leone d’Oro alla Carriera della Biennale di Venezia.

In linea con le parole di Simon Njami, l’Africa è il luogo per eccellenza del caos e della metamorfosi, la mostra in corso al Musée du Quai Branly di Parigi, “Ex Africa – Africa Reborn” testimonia l’ennesima trasformazione e rinascita dell’arte dell’antico continente.

Black Lives Matters, Obama e anti-trumpismo hanno favorito il secondo boom africanista.

Quotazioni record che non si vedevano dall’inizio degli anni Ottanta

di Alberto Fiz

Il boom dell’arte africana è il fenomeno più dirompente dell’ultimo quinquennio. La crisi culturale dell’Occidente, il senso di colpa degli Stati Uniti e la forte reazione ideologica scatenata durante l’era Trump, sono alcune delle ragioni che hanno premiato oltremisura i pittori provenienti originariamente dal continente nero. Del resto, il movimento Black Lives Matter e l’ondata d’indignazione per la drammatica uccisione di George Floyd da parte di un agente della polizia del Minnesota, hanno influito sull’intero sistema dell’arte favorendo una nuova sensibilità, diventata in poco tempo una moda culturale con forti effetti sul piano finanziario. La corretta revisione storica e il ribaltamento dei codici imposti dal mondo sviluppato, non solo hanno sdoganato l’Africa, ma l’hanno resa indispensabile, tanto che nessun grande museo europeo o americano potrebbe trascurare il fenomeno senza essere accusato di razzismo.

Le novità vanno analizzate prevalentemente sotto il profilo ideologico dove i temi sociali hanno spesso il sopravvento sui contenuti estetici rispetto ad una figurazione che ha consentito di recuperare un genere piuttosto desueto come quello del ritratto, tornato, grazie all’Africa, di grande attualità. Un peso significativo su tutto ciò l’hanno avuto i coniugi Obama, che hanno entrambi scelto un loro ritrattista di fiducia.

Barack si è affidato a Kehinde Wiley, il pittore nero americano con madre afroamericana e padre nigeriano che s’ispira ad un’iconografia classica inserendo i suoi personaggi in enfatici quanto artificiali contesti naturalistici. Michelle, invece, ha scelto l’artista afroamericana Amy Sherald (fa parte della scuderia di Hauser & Wirth) che dipinge solo figure di afroamericani che emergono da campiture monocromatiche piatte. Dopo aver avuto il lasciapassare dell’ex first lady i suoi prezzi sono saliti alle stelle e il 7 dicembre scorso, da Phllips a New York, The Bathers, con due bagnanti nere che indossano costumi che sembrano ritagliati dalle riviste di moda degli anni Cinquanta, è stato aggiudicato per 4,2 milioni di dollari (3,5 milioni di euro) rispetto a una valutazione di 200 mila dollari (160 mila euro).

Persino l’Asia ha promosso l’arte africana: là dove un tempo gli speculatori puntavano le loro fiches sugli artisti cinesi, i soldi hanno cambiato direzione e il nigeriano Toyin Ojih Odutola che vive a New York (lo tratta Jack Shainman), impegnato in tematiche legate al colonialismo e alle migrazioni, ha raggiunto il suo nuovo record, pari a 690 mila euro, con Eastern Entrance, un grande carboncino dai colori vibranti in bilico tra realtà e finzione. Ma l’artista che ha maggiormente contribuito alla rinascita della ritrattistica di colore è stata l’inglese Lynette Yiadom-Boakye, di genitori ghanesi, a cui la Tate Britain ha di recente organizzato una personale con oltre 80 opere degli ultimi vent’anni. Anche lei è sotto l’ala protettrice di Jack Shainman e i suoi prezzi appaiono in forte crescita: l’11 maggio, da Christie’s a New York, Diplomacy III, un suo grande dipinto di quasi due metri, ha fatto fermare il martello del banditore alla cifra record di 1,9 milioni di dollari (1,6 milioni di euro), il doppio della stima.

Di fronte a un mercato fluido, sempre più soggetto alle mode e a cicli di breve durata, il boom potrebbe presto essere ridimensionato com’è accaduto all’arte cinese, che dopo le clamorose aggiudicazioni dei primi anni del Terzo Millennio ha subito perdite anche del 70%.

Chi, tuttavia, vuole analizzare il fenomeno nella sua complessità, dovrebbe fare un salto indietro alla fine degli anni Ottanta, quando l’arte africana è entrata ufficialmente nei circuiti grazie a una mostra particolarmente innovativa, la memorabile “Magiciens de la Terre” curata per il Pompidou da Jean-Hubert Martin. In quell’occasione comparivano 100 artisti provenienti da cinque continenti, con personaggi famosi quali Marina Abramovic, Daniel Buren o Mario Merz, accanto a molte scoperte. Dall’Africa, per esempio, arrivavano Esther Mahlangu o Chéri Samba, che attualmente meritano un’attenta riconsiderazione.

di Davide Nota

La brandizzazione della politica e la sua istantanea strumentalizzazione da parte della comunicazione aziendale sono, negli USA, due livelli talmente sovrapposti da rendere ormai impossibile la decifrazione del confine tra una campagna di opinione reale e una manovra originata in un contesto di war marketing. In entrambi i casi ad essere neutralizzato è ogni discorso politico non compatibile con la piattaforma che ne determina il successo mediale.

La sorprendente insorgenza del Black Lives Matter ha evidentemente perso – di tweet in retweet – la sua connotazione politica originaria, scivolando dalla questione sociale che ne attivava gli scontri a quella del diritto civile socialmente neutro, brand più facilmente appropriabile dal mercato culturale americano e dallo star system.

Questo scivolamento (questo cambiamento di segno) è una traduzione automatica di compatibilità che avviene nel medium stesso. Nel medium avviene però anche altro, e cioè la separazione – tramite visibilità algoritmica – tra categorie virtuali identificative. La politica brandizzata non è più un discorso in cui immettersi attivamente ma una campagna statica rivolta a una specifica utenza, a cui è possibile solo o aderire o non farlo, sulla base di un discorso mediale che sostituisce il precedente. E il “Black Lives Matter” integrato da Hollywood non potrà più essere la scintilla della rivolta sociale a cui anelava.

di Elisabetta Roncati

L’elezione del 46° presidente USA è passata alla storia, ma chi gli ha davvero rubato la scena sono state due donne: Kamala Harris e Amanda Gorman. Kamala Harris ha riassunto in sé ben tre primati: prima donna, di colore, di origine indo americana ad essere nominata vicepresidente nella storia USA. Madre indiana e padre nato in quella che fino al 1962 era la “Colonia della Giamaica”. Ed è questo il trait d’union con la giovane poetessa ventiduenne Amanda Gorman: il colore della carnagione.

Amanda Gorman, ormai, la conosciamo bene. Nel 2017 ha ricevuto il titolo di National Youth Poet Laureate, si è laureata ad Harvard in sociologia e ha declamato una toccante poesia durante la cerimonia del 20 gennaio 2021. In realtà già nel 1993 un’altra poetessa afroamericana aveva recitato in una medesima occasione: Maya Angelou per l’insediamento di Bill Clinton.

Amanda però ha lasciato il segno, complice l’evoluzione dei mezzi di comunicazione negli ultimi venti anni. Ma c’è un’altra notizia su cui vale la pena soffermarsi. Un ritratto della Gorman è entrato a far parte del Hutchins Center for African & African American Research. L’autore è un giovane artista ghanese, Raphael “Afutumix” Adjetey Adjei Mayne, che ha terminato l’opera in pochi giorni consegnandola alla galleria newyorkese Ross-Sutton, specializzata in creativi afro-discendenti. Il quadro è stato poi venduto per 9,682 dollari al collezionista e gallerista Amar Singh, che ha scelto di donarlo al centro.

Un episodio che ricorda, seppur con le dovute differenze, i ritratti di Michelle e Barack Obama esposti alla National Portrait Gallery dello Smithsonian, eseguiti rispettivamente da Amy Sherald e Kehinde Wiley, anch’essi afroamericani. In un mondo sempre più connesso e digitalizzato è normale che la popolarità si riversi con estrema velocità sull’ambito della figurazione. Ma siamo davvero sicuri che il ritratto della Gorman possa considerarsi un’opera d’arte da inserire in una qualsivoglia collezione aperta al pubblico? Non è più semplicemente un “prodotto” nato in fretta e furia sulla scia di un fenomeno di costume?

Ci addentriamo di fatto nel mainstream, in una creatività considerata tale perché “instagrammabile”. Ci si dimentica del ruolo della cultura quale leva per indurre alla riflessione lo spettatore, elemento che provoca spesso la rottura dell’ordine precostituito. Di Amanda ha colpito il suo essere giovane, la sua storia personale, la sua mise dalle accese cromie griffata Prada che ha attirato il pubblico al pari della sua declamazione. Non vorrei che in un immediato futuro siano questi i parametri con i quali i ritratti di novelli personaggi simbolici entreranno nelle collezioni museali o nei circuiti di mercato, per la gioia degli speculatori.

Se così fosse il rischio che si correrebbe sarebbe duplice: annullare le possibilità di cambiamento che figure come Kamala Harris e Amanda Gorman possono apportare al sistema sociale precostituito e banalizzare la figura dell’artista. Occorrerebbe ristabilire i confini tra arte e fenomeno di costume, spesso diventati troppo labili.

Dunque ben venga l’attenzione che ottengono figure come Kamala Harris, Amanda Gorman e che altri personaggi di quelle che in passato erano etichettate come “minoranze” riscontreranno in futuro. A patto che il trattamento della loro immagine non venga banalizzato ed asservito ad altre logiche. L’arte deve tornare ad essere arte e non un semplice vettore di contenuto nato altrove.

Al momento nulla di nuovo in tal senso traspare dal fronte statunitense, se non la firma da parte della Gorman di un contratto con la famosa agenzia IMG Models, che ha dichiarato di volerla rappresentare per “opportunità editoriali e promozione di prodotti”. Lo squalo del mainstream rimane sempre in agguato.

MARCO SCOTINI: L’AFRICA E LA CATTIVA COSCIENZA DELL’OCCIDENTE

Marco Scotini è storico dell’arte e curatore. Nel 2017 ha curato la mostra “Il cacciatore bianco” a FM Centro per l’arte contemporanea, a Milano, di cui è Direttore Artistico.

Perché secondo lei in questo momento storico l’arte del continente africano sta ottenendo grande attenzione? Legge un’evoluzione di questa attenzione, o un cambio di visione, negli ultimi anni?

Le ragioni sono molteplici. Con gli anni Novanta sono stati gli artisti e i curatori africani a prendere voce attraverso mostre e biennali, non rimanendo più ai margini del sistema egemonico occidentale. Nonostante tutto le cose non sono cambiate se è vero che gli eventi di Minneapolis del maggio 2020 hanno, di fatto, sospeso per un certo tempo il sistema artistico USA, facendo ripensare galleristi, direttori di museo e collezionisti che l’integrazione e la valorizzazione della Black Culture non era così realistica nei fatti. Ritrovare il movimento Black Lives Matter al primo posto della Top 100 Power List di “Art Review” mi è sembrato un gesto simbolico e di cattiva coscienza, allo stesso tempo! Rimane il fatto che la grande attenzione che l’arte africana sta ottenendo è più quella della diaspora che del continente africano.

Quali sono gli artisti africani più importanti sulla scena internazionale, protagonisti di mostre anche in Italia?

Sono molti e molto noti, come William Kentridge, Frederic Bruly-Bouabré, Yinka Shonibare, Kendell Geers, Kerry James Marshall, Ouattara Watts, Wangechi Mutu, El Anatsui, John Akomfrah, Abdoulaye Konaté, Meschac Gaba, Pascale Martin Tayou fino ai più giovani Lynette Yiadom-Boakye, Kader Attia, Theaster Gates, Zanele Muholi, Ibrahim Mahama, ecc. La mostra “Il Cacciatore Bianco” fatta ad FM a Milano nel 2017 mi ha fatto scoprire che in Italia ci sono grandi collezioni di arte africana contemporanea e artisti interessanti come Delio Jasse e Maurice Pefura, tra gli altri, ancora da scoprire.

Ci sono delle caratteristiche o delle tendenze individuabili tra le ricerche degli artisti contemporanei africani?

Dobbiamo partire da una mostra di indubbio valore ma totalmente sbagliata come “Les Magiciens de la Terre” del 1989, per capire come tutta l’arte contemporanea africana si sia autodefinita contro quella esposizione originaria. Il carattere che più mi affascina in questi artisti è come abbiano lavorato ad un “carnevale” dell’identità insegnandoci, più di tante teorie, cosa significhi essere soggetti del nuovo millennio.

(Michela Ongaretti)

di Christian Gangitano

Le arti urbane e di strada stanno dando un impulso alla cultura e alle lotte delle popolazioni africane. Murales e dipinti spontanei generano identità locali e stimolano la coscienza popolare, spesso con una del tutto inedita (per l’Occidente) ricchezza di colori e forme. Realizzati a mano libera o a spray, in diversi quartieri di molte città crescono e si sviluppano murales di ogni tipo nei contesti più svariati, con o senza permessi.

Possiamo annoverare diverse forme espressive nella street art, o arte urbana africana, non omologate, che vanno dal gesto neotribale e decorativo fino alle pratiche più attuali e contemporanee, in grado di appropriarsi delle nuove tecnologie per far conoscere la street view africana anche con la realtà aumentata, in un continente immenso: per fare qualche esempio, a Essaouira, in Marocco, o a Maboneng, quartiere cool di Johannesburg, tag o graffiti e persino dipinti a inchiostro caratterizzano e abbelliscono gli angoli di molte strade, piazze e vicoli.

Nel corso dei decenni, l’Occidente ha abbracciato spesso le forme d’arte nere e africane. Da Picasso a Bracusi, a Modigliani, passando per Basquiat (ovviamente) e Keith Haring, fino al Black Art Mouvement, alla rinascita dell’arte tribale e alla sempre più crescente popolarità degli artisti africani, la società occidentale ha avuto dagli inizi del Novecento una relazione “d’amore” continuativa con le forme creative figurative e musicali di questo continente. Tuttavia ci sono alcuni artisti ed esponenti della cultura africana che sostengono che questa relazione sia stata, e sia tutt’oggi, di sfruttamento, una mera moda o un business per ricchi. Molti sostengono che sia meglio ridimensionare il potere delle gallerie, a favore di mostre e opere d’arte pubblica in spazi tipicamente neri.

A ribollire sotto la superficie del paesaggio urbano africano è uno stile d’arte storicamente considerato provocatorio, identitario e intrinsecamente legato alla cultura nera. La scena della street art, in particolare dal Sudafrica, è corroborata di vivaci murales e opere d’arte disseminate nella metropoli e nei sobborghi.

Nel panorama dell’arte in strada (classificata ancora come graffiti, writing, poster art, ecc.), la scena in divenire è ancora oggetto di controversie con le autorità, che spesso tratta gli artisti di strada semplicemente come vandali o imbrattatori. L’arte urbana in Africa è stata resa popolare già dalla fine degli anni Settanta e Ottanta con l’emergere di tag e scritte. Qualsiasi superficie praticabile diventava la tela ideale per questa ondata di “nuovi” artisti cosmopoliti, che mutuavano dall’America l’esigenza espressiva di giovani proveniente soprattutto dalle comunità nere, che non erano solo più povere ma socialmente prive di diritti civili.

È stato proprio in quegli anni che lo slancio dirompente della street art ha cominciato a diffondersi anche in alcune città africane come Dakar, Marrakesch, Casablanca e sicuramente Johannesbourg, attingendo ai movimenti black e hip hop nati a New York e Washington. Modello indiscusso era ad esempio Barry McGee, che è stato in Africa una delle figure più famose e influenti dell’epoca, capace di fondere intorno all’arte altre comunità di controcultura come surfisti, skateboarder e musicisti per formare un pubblico più ampio e collettivo per il suo lavoro, con un messaggio molto attuale e inclusivo.

La scena dei graffiti in Sud Africa ha visto molti pionieri, come Toe007, Tapz, Naid, Dek3, Kers, Enos, Brush, Disk… o writers come Mak1one, Falko. Capetown ha alcuni dei murales più vivaci al mondo, con opere di spicco di alcuni dei migliori artisti come il leggendario Lehlohonolo Mashaba o Falko One (quest’ultimo, ora dedito alla creazione di capolavori sorprendenti, anche nelle piccole città, per attirare turisti da ogni parte). Dalle township, dai sobborghi e ovunque ci sono schiere di artisti che stanno usando il paesaggio urbano come piattaforma per esprimere una visione di integrazione. I quartieri del centro di Braamfontein e Maboneng sono famosi per le loro opere d’arte pubbliche e l’attivismo al quale sono collegate. Newtown, nel vecchio quartiere di Johannesburg, oggi è rinomata in tutto mondo per i suoi graffiti. Il Sudafrica sta diventando un monumento in crescita per un lavoro di coesione sociale e integrazione culturale ed etnica innovativo. La popolarità di queste pratiche, a partire dalle lotte anti-Apartheid, è cresciuta così tanto che il Festival Internazionale di Arte Pubblica di Città del Capo (Cape Town International Public Art Festival) è stato incentivato e finanziato anche dal governo. La terza edizione, che si è svolta nel febbraio 2019, ha reso la scena nota a livello internazionale, La missione del festival è educare, collaborare e responsabilizzare, nella logica di collaborazione tra comunità, paesi e culture diverse e di un importante dialogo creativo con i territori.

Riprendere il concetto e l’importanza di “spazio pubblico” evoca lo spirito innovativo e vitale dei primi artisti pubblici, veri e propri cantastorie figurativi, che, soprattutto a Dakar, erano spesso impegnati in missioni pubbliche e sociali. Non solo attraverso collaborazioni con Onlus e ONG, ma anche con l’idea di creare spettacolo nei propri territori attraverso dipinti, graffiti, manifesti, allo scopo di promuovere nella maniera più efficace l’arte africana per una importante esigenza di rivalsa identitaria. Osando lavorare al di fuori del mondo “igienizzato” degli spazi culturali, gli street artist senegalesi inviano un forte messaggio identitario e di solidarietà, che cerca di essere libero e trovare ancora una volta la propria voce. Tra i protagonisti, Docta, uno dei pionieri dell’arte urbana senegalese, Zeinixx, che è la prima graffitara donna senegalese e Undugraff, collettivo nato alla periferia di Dakar, lavorano anche nei quartieri popolari della città.

Grazie a un manipolo di dieci artisti con sede a Dakar – Thiat, Akonga, Beaugraff, Djib Anton, Fifty-Fifty, Freemind, Mad in Pixel, Madzoo, Zeinixx e Diablos –, possiamo parlare di una vera e propria scena di Dakar, formata da street artist che mettono in gioco il loro talento per servire la comunità, dipingendo sia murales che graffiti, su temi quali la lotta alle barriere economico-sociali, la stigmatizzazione, la controinformazione.

Una delle iniziative di riferimento è “Street Art Tour Of Medina”. Medina è il cuore culturale di Dakar, dove sono nati numerosi personaggi senegalesi, tra cui il cantante di fama mondiale Youssou N’Dour e Omar Pene. In questa esperienza viene narrata la storia del quartiere, attraverso il lavoro di artisti appassionati e combattivi, che vogliono portare l’arte direttamente nelle strade.

Per ricevere il magazine, abbonati ad ArteIN.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Esplora la di articoli firmati da questo autore, lasciati affascinare dalle sue avvincenti storie e dalla sua unica prospettiva sull’arte.

Iscriviti e ricevi la nostra newsletter periodica con i migliori articoli e approfondimenti di ArteIN

L’ARTE COME NON

L’HAI MAI VISSUTA

ArteIN è un marchio di Napoleon srl, sede legale Viale Monte Santo, 4 – 20124 Milano. Redazione: Via Giuseppe Di Vittorio 307 Sesto San Giovanni (Milano). PI/CF

04127660985. REA BS-590549.

ArteIN è un servizio in abbonamento con contenuti dedicati ai soli sottoscrittori di un piano annuale. Di seguito i link utili per informazioni o necessità di contatto.

È possibile ricevere (anche per i non abbonati) una newsletter periodica con gli ultimi articoli del sito e dei nostri autori.

ArteIn è una testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 17 del 28/09/2022